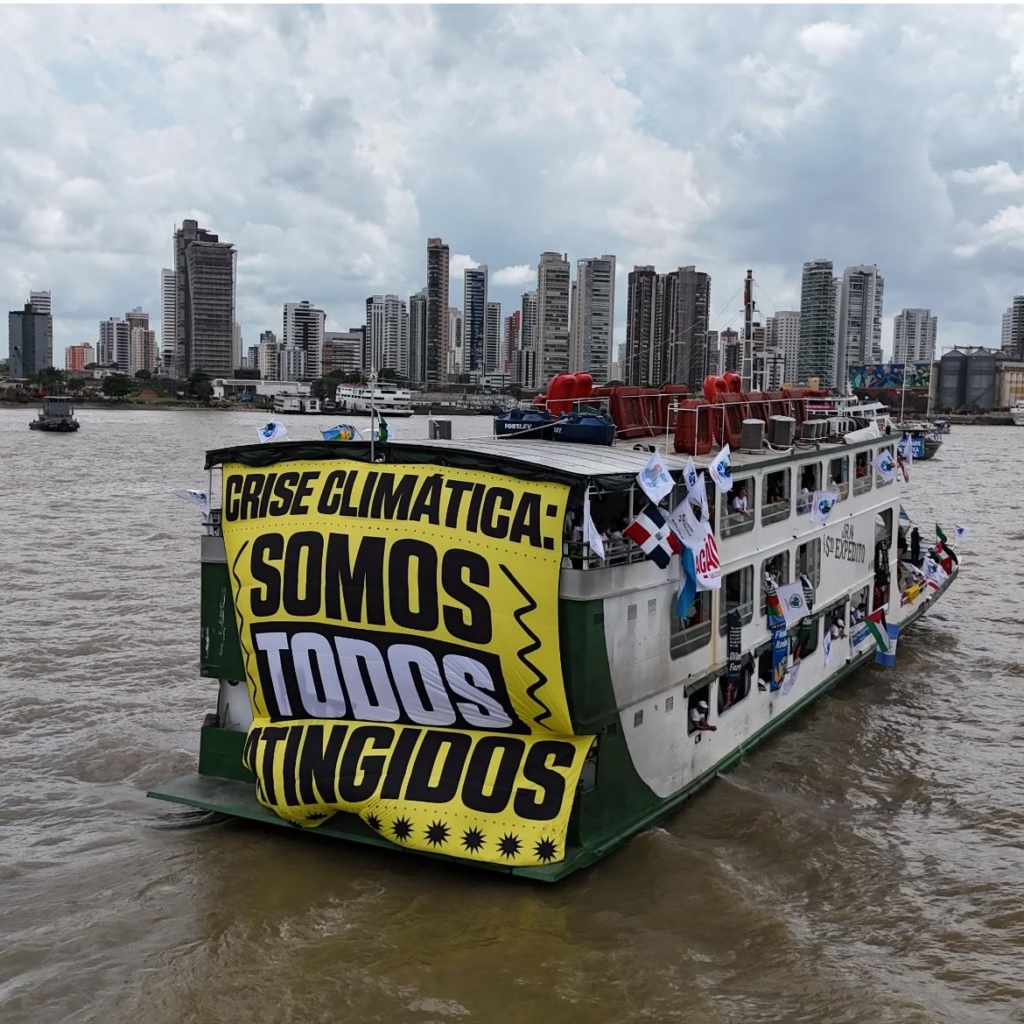

Enquanto líderes discutem na COP saídas de mercado para a crise, movimentos em Belém propõem alternativas ao sistema

Por Eraldo Paulino

A COP30, conferência do clima da ONU realizada em Belém até o dia 21 de novembro, transformou a capital paraense em um centro de debates sobre o futuro ambiental do planeta. Paralelamente, ocorre a Cúpula dos Povos — e uma série de eventos organizados por movimentos populares durante a conferência — que igualmente apresentam diferentes leituras sobre as causas e as possíveis soluções para a crise climática.

Em tese, todos os encontros tratam do mesmo tema, mas sob perspectivas distintas. A COP busca ajustar o sistema econômico para torná-lo mais sustentável, enquanto milhares de organizações de base, vindas de diversas partes do mundo, propõem transformações mais profundas. Para muitos cientistas e militantes, o enfrentamento da emergência climática depende de repensar o modelo econômico global, considerado por eles um fator estrutural da desigualdade e da degradação ambiental.

Os debates oficiais da conferência giram em torno de temas como transição energética, revisão dos compromissos do Acordo de Paris, financiamento climático e regulação do mercado de créditos de carbono. Esses eixos evidenciam tentativas de mitigação e adaptação à crise, mas também revelam divergências sobre como equilibrar sustentabilidade e crescimento econômico.

O sociólogo Michael Löwy avalia que priorizar a “adaptação” às consequências da crise, em vez de enfrentá-la em suas causas, “é uma forma indireta de aceitar a inevitabilidade do colapso”. Segundo ele, ao privilegiar a adaptação em detrimento da prevenção, a COP 30 pode ser lembrada como “a conferência da capitulação”, e não da “verdade”, como propôs o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Löwy observa que políticas defendidas por governos e corporações “tratam os combustíveis fósseis, a agricultura industrial e o transporte globalizado como inevitáveis — pilares do ecocapitalismo que permanecem intocados mesmo diante da emergência ambiental”.

O que é ecocapitalismo

O ecocapitalismo surgiu no final dos anos 1960, impulsionado pela crescente preocupação ambiental e pela busca de soluções de mercado para problemas ecológicos. A ideia ganhou força nos anos 1990, com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e líderes como Al Gore, que defenderam um “capitalismo sustentável”, conciliando desenvolvimento econômico e preservação ambiental.

Na prática, a corrente propõe instrumentos como o comércio de emissões, os créditos de carbono, investimentos em energias renováveis e políticas de responsabilidade corporativa. Países como Noruega, Dinamarca e Alemanha são frequentemente citados como referências nesse modelo.

Críticos argumentam, porém, que o ecocapitalismo adapta o sistema sem questionar suas bases — transformando a sustentabilidade em produto e mantendo mecanismos de desigualdade.

Para o professor Gilberto Marques, economista e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), “o ecocapitalismo se expressa de forma clara na política econômica brasileira”. Ele cita como exemplo a viagem do presidente Lula à Ásia, no primeiro semestre deste ano, cujo principal objetivo foi ampliar o mercado de carne bovina brasileira no Sudeste Asiático.

“O governo voltou exultante com a conquista, mas isso significa maior pressão sobre a Amazônia e o cerrado, abrindo novos campos de soja e pastagem”, observa. Segundo ele, o agronegócio — responsável por 74% das emissões de gases de efeito estufa do país, conforme dados do Observatório do Clima — “é hoje o motor da destruição ambiental e de violações de direitos de comunidades tradicionais”.

Seria a COP 30 uma grande conferência de greenwashing?

O termo greenwashing define estratégias que associam empresas ou governos a ações ecologicamente responsáveis, embora suas práticas reais indiquem o contrário. Traduzido literalmente como “lavagem verde”, o conceito descreve o uso de discursos ambientais para reforçar imagens públicas positivas.

Para o seringueiro Osmarino Amâncio, contemporâneo de Chico Mendes, a agenda oficial da conferência reproduz essa contradição. Ele classifica o governo como eco-capitalista e critica instrumentos como créditos de carbono, royalties e fundos de preservação. “Primeiro que a própria palavra ‘desenvolvimento’ significa o não envolvimento das comunidades”, afirma. “Essas políticas significam o loteamento da Amazônia com concessões e contratos que não cumprem nem os parâmetros já frágeis exigidos por lei.”

Segundo Amâncio, mecanismos de mitigação atraem parte das comunidades para “soluções ilusórias” que, na prática, podem restringir o uso tradicional do território e favorecer empresas “que jamais plantaram uma árvore ali”. “É uma salvaguarda para legalizar a destruição”, resume.

O economista Gilberto Marques faz uma leitura semelhante. Para ele, o discurso de “transição verde” e “crescimento sustentável” encobre o verdadeiro impasse — “a tentativa de conciliar preservação e lucro dentro do mesmo sistema que gera a crise”. “Estamos discutindo a salvação do planeta com base nas regras que o destruíram”, afirma. “A COP 30 é, nesse sentido, um grande laboratório do ecocapitalismo — uma tentativa de reformar o sistema sem enfrentá-lo.”

Vozes da resistência

Enquanto a COP 30 concentra-se em negociações diplomáticas e compromissos multilaterais, a Cúpula dos Povos apresenta uma narrativa alternativa sobre o futuro ambiental do planeta. Nos debates paralelos, o foco recai sobre a necessidade de transformar os modelos econômicos e políticos vigentes.

Marques considera que “a contradição brasileira é exemplar”: “O agronegócio dita a política ambiental. É o velho modelo de desenvolvimento, com nova embalagem verde.” Ele acrescenta que essa lógica “tem custo humano: mortes, grilagens e expulsões de comunidades tradicionais de seus territórios”.

A crítica de Michael Löwy vai na mesma direção. Para o sociólogo, ao priorizar a adaptação em vez da prevenção, os governos “naturalizam o colapso ambiental e adiam decisões que exigem rupturas reais”. “A COP 30 corre o risco de ser lembrada como a conferência da capitulação”, escreveu.

Um debate em aberto

A realização simultânea da COP 30 e da Cúpula dos Povos em Belém evidencia o contraste — e também o diálogo — entre diferentes visões sobre o enfrentamento da crise climática. Dentro da própria Cúpula e em outros espaços populares há organizações que pautam o financiamento climático como uma das bandeiras de luta, e muitas outras que se sentem representadas pelas propostas defendidas pela ala ambientalista do governo Lula.

O desafio, no entanto, é que “só uma visão é amplamente difundida pelos principais veículos de comunicação. Enquanto isso, estamos vivendo em vários cantos de Belém experiências de construção de um outro modelo de economia, pautado na equidade, livre da contradição capital/ trabalho vigente nesse sistema,” reconhece Maria Camargo, estudante de economia que chegou de ônibus no dia de abertura da Cúpula dos Povos, dia 12, vindo, de Teresina, no Piauí.

Nesses espaços, segundo ela, é possível conhecer empreendimentos de Economia Popular Solidária, dialogar sobre Bem Viver ou ecossocialismo. “É angustiante perceber que o problema é mais grave do que a gente imaginava. A gente sai dos debates às vezes bem arrasado. Mas eu prefiro enxergar os sinais de esperança. Estarmos aqui, esse tanto de gente, pautando outro mundo possível não pode ser qualquer coisa”, compartilhou.

Edição: Nathallia Fonseca

_________________

Foto de capa: Bruno Peres/Agência Brasil

Conteúdo publicado originalmente pela Brasil de Fato e cedido para a publicação na agência Carta Amazônia.

Fique por dentro das últimas notícias da agência Carta Amazônia. Participe do nosso canal no WhatsApp e receba conteúdos exclusivos direto no seu celular