A capital do Pará foi erguida sobre memórias indígenas silenciadas

Por Cecilia Amorim

Os livros de história datam o nascimento da cidade de Belém do Pará em 12 de janeiro de 1616. Nesta data, tropas portuguesas, comandadas por Francisco Caldeira Castelo Branco ergueram o Forte do Presépio, às margens da Baía do Guajará. É essa a narrativa oficial ensinada: a fundação militar de uma cidade como estratégia de defesa da Coroa Portuguesa para o território Amazônico.

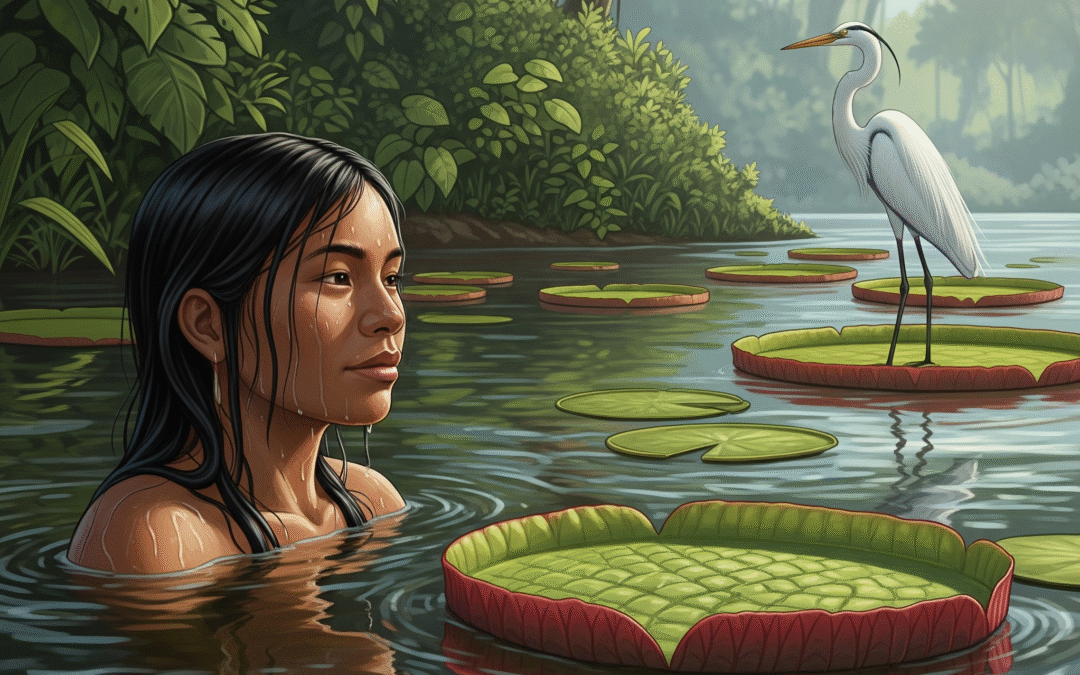

Mas, quero falar sobre o que existia antes da chegada dos europeus. Quero falar de Mairi, nome dado pelo povo Tupinambá, que já habitava este território muitos séculos antes. Além dos povos Tupinambás, diversos outros também habitavam a região. Os povos Aruãs viviam nas ilhas próximas à cidade e se espalhavam até o arquipélago do Marajó, os Tremembé ou Terenenbé viviam no que hoje conhecemos como nordeste paraense (boa parte do que hoje é a região metropolitana de Belém).

Estes povos navegavam pelos rios, cultivavam alimentos e erguiam suas aldeias onde viviam em coletividade. O que os livros de história chamam de fundação, os povos originários conhecem como invasão. A chegada das caravelas trouxe pólvora, espada e catequese. Vieram soldados e missionários, lado a lado, em um projeto que pretendia dominar não apenas o território, mas também as almas dos habitantes destas terras. O forte, símbolo de segurança para os portugueses, significava, para os indígenas, o início da opressão que levou a perda das terras, das práticas culturais, da liberdade de decidir sobre o território sagrado e sobre o próprio destino.

Os rios eram as ruas e estradas dos povos originários. As várzeas que mais tarde se transformariam em bairros foram espaços de cultivo de mandioca, milho e frutas. A floresta, que hoje é fragmentada e quase inexistente, era território de alimento, cura e espiritualidade.

Belém é filha de dois tempos: o tempo indígena, de permanência, e o tempo colonial, de imposição. Os povos indígenas reagiram às investidas europeias através de batalhas, fugas para o interior, reinvenção silenciosa de suas práticas culturais e também se aliando ao negro, povo que dividia a mesma sina de exploração e violência e que havia entrado em Mairi pelas mãos do branco europeu.

Entre a memória ancestral e a modernidade

A capital do Pará é uma metrópole de contrastes hoje. Entre enormes edifícios, shopping centers, avenidas asfaltadas, carros e trânsito caótico, se espalham grandes periferias superpovoadas. A “Cidade das Mangueiras”, que recebeu este nome pela quantidade de suas árvores, ocupa hoje o primeiro lugar no ranking das menos arborizadas da Amazônia.

Apesar disso, Belém conserva uma aura provinciana. Nas periferias, ainda sobrevivem as tabernas, pequenas mercearias que vendem no retalho e mantêm viva a tradição de vizinhança. O peixe, as frutas, as verduras, as hortaliças e até o camarão podem ser comprados na porta de casa em muitos bairros, como sempre foi. Dormimos em camas, mas é na rede que repomos as energias.

Nossos tambores marcam o ritmo das músicas e a conexão com os encantados da floresta pulsa nas expressões artísticas. A herança indígena permanece na cuia de tacacá, na polpa do açaí que alimenta o corpo e fortalece a alma de um povo que resiste entre a memória ancestral e a modernidade.

Reconhecer que a Belém contemporânea é fruto das camadas de histórias indígenas é um gesto de justiça. Significa admitir que antes do forte, antes da fé imposta e da ordem militar, havia povos que souberam viver respeitando e aprendendo com o território. A cidade que nasceu do encontro desigual desses povos, deixou feridas, mas também raízes de resistência e diversidade que ainda hoje atravessam sua identidade. Seja na linguagem, culinária ou na forma de se relacionar com o tempo.

_____________________

Foto de capa: imagem gerada por Inteligência Artificial (Gemini) do Google

Fique por dentro das últimas notícias da agência Carta Amazônia. Participe do nosso canal no WhatsApp e receba conteúdos exclusivos direto no seu celular.